「リンク」と「ハイパーリンク」。

この2つの言葉、同じように聞こえますが、実はまったく同じものではありません。

どちらも“つながり”を意味しますが、扱う範囲や意味の深さが異なります。

この記事では、リンクとハイパーリンクの違いを初心者にもわかりやすく整理しながら、

「なぜ混同されやすいのか」「どちらをどう使えばいいのか」を丁寧に解説します。

読むだけで、Webの基本構造と情報の“つながり”を正しく理解できるようになります。

リンクとハイパーリンクの違いとは?

- リンクとは?意味・定義・使われ方をわかりやすく解説

- ハイパーリンクとは?仕組みと技術的な役割

- リンクとハイパーリンクの関係を図で理解する

- なぜ混同されやすいのか?一般的な誤解の背景

- リンクとハイパーリンクの具体例(Web・文書・SNS別)

- 【比較表】リンクとハイパーリンクの違いまとめ

リンクとは?意味・定義・使われ方をわかりやすく解説

「リンク(Link)」とは、英語で“鎖”や“つながり”を意味する言葉です。

Webの世界では、情報と情報をつなぐ仕組みを指します。

ユーザーがクリックして別のページへ移動できる状態も、すべてリンクの一種です。

リンクには主に以下の3種類があります。

- 内部リンク:自分のサイト内の別ページに誘導する。

- 外部リンク:他のサイトへ導く。

- アンカーリンク:同一ページ内の特定位置にジャンプする。

これらはすべて「ユーザーを必要な情報に導くための道筋」。

そして検索エンジン(Googleなど)は、この道筋を“信頼のネットワーク”として評価します。

つまり、リンクは「Webを構成する基礎構造」であり、SEOでも非常に重要な要素なのです。

リンクとは「情報をつなぐ道」。ユーザー導線と検索エンジン評価を支える基本的な仕組み。

ハイパーリンクとは?仕組みと技術的な役割

「ハイパーリンク(Hyperlink)」は、リンクという考えを技術的に実現する構造です。

HTMLで書かれたWebページの中では、次のように表現されます。

<a href="https://example.com">公式サイトはこちら</a>

この <a> タグと href 属性が、ハイパーリンクの中核部分。

これがあることで、ユーザーがクリックするとブラウザがリンク先を開く仕組みになります。

また、ハイパーリンクはWebページだけでなく、Word文書やPDF、電子書籍など、

あらゆるデジタル文書で「参照」を実現するために使われています。

つまり、ハイパーリンクは「クリックできるリンク構造」そのものなのです。

ハイパーリンクとは「クリックで移動できる仕組み」。リンクを実現する技術的な構造そのもの。

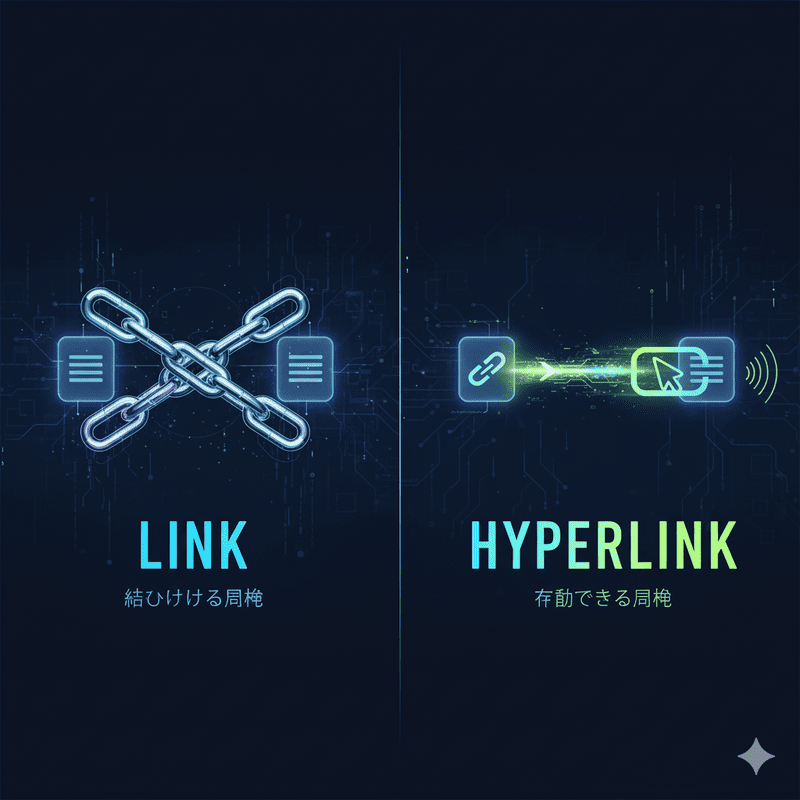

リンクとハイパーリンクの関係を図で理解する

リンクとハイパーリンクの関係を一言で言えば、

リンク=考え方(概念)/ハイパーリンク=実現する仕組み(技術)

たとえば「家を建てる」という発想がリンクであり、

実際に建築する作業や工法がハイパーリンクのようなものです。

つまり、リンクは「情報を結ぶ」という思想、

ハイパーリンクはそれを「クリックできる形で表現する技術」。

この関係を理解すると、単なる“用語の違い”ではなく、

Webそのものの仕組みがより立体的に見えてきます。

リンクは“概念”、ハイパーリンクは“仕組み”。

前者が設計図、後者がその設計を実現する手段。

なぜ混同されやすいのか?一般的な誤解の背景

多くの人が「リンク」と「ハイパーリンク」を混同する理由は、見た目が同じだからです。

どちらも青文字に下線がついた“クリックできる部分”として表示されるため、違いが意識されません。

さらに、学校教育やネット記事では「リンク=ハイパーリンク」として一括説明されることが多く、結果として区別されないまま浸透してしまいました。

しかし厳密には、リンクは「つながりの概念」、ハイパーリンクは「技術的仕組み」。

この違いを理解することが、より正確なWebリテラシーにつながります。

混同の理由は「見た目が同じ」だから。

でも、意味の階層は“概念”と“仕組み”でまったく異なる。

リンクとハイパーリンクの具体例(Web・文書・SNS別)

| 使用シーン | 呼び方 | 内容・特徴 |

|---|---|---|

| Webページ | ハイパーリンク | HTMLタグで実装。クリックで別ページへ移動。 |

| Word・PDF | ハイパーリンク | 参照設定で他の箇所やサイトへ飛ぶ。 |

| SNS投稿 | リンク | URLを貼りつける共有行為。 |

| 会話・記事 | リンク | 一般的に“つながり”を表現する言葉。 |

たとえば、SNSで「リンク貼っとくね」と言うとき、それは「URLの共有」を意味します。

一方で、Web制作者が「ハイパーリンクを設定する」と言うときは、

HTMLのタグを使ってページを実際に“結ぶ”作業を指しています。

文脈によって言葉の使われ方は変わる。

「共有」ならリンク、「実装」ならハイパーリンク。

【比較表】リンクとハイパーリンクの違いまとめ

| 項目 | リンク | ハイパーリンク |

|---|---|---|

| 意味 | 情報を結ぶ考え方 | 参照を実現する仕組み |

| 範囲 | Web・SNS・文書など全般 | HTML・PDFなど構造化文書 |

| 機能 | 情報間のつながりを示す | クリックで情報を開く |

| SEO関係 | サイト構造として評価 | クローラビリティを高める要素 |

こうして見ると、リンクは「抽象的な関係性」、

ハイパーリンクは「具体的な実装手段」であることがよくわかります。

リンク=概念、ハイパーリンク=実体。

違いを理解することで、情報設計の正確さが高まる。

リンクとハイパーリンクの違いを理解するメリット

- SEOにおけるリンク構造の重要性とハイパーリンクの役割

- 内部リンクと外部リンクの正しい設計方法

- ハイパーリンクがUX(ユーザー体験)を左右する理由

- クローラビリティと評価の関係を理解する

- 信頼される発リンクの条件(権威・公的サイトの活用)

- 公的機関に見る理想的なハイパーリンク設計

- WordPressでのリンク最適化のコツ

- 初心者がやりがちなリンク設計ミスとその防止策

- 見た目・文言・色で変わるクリック率(アンカーテキスト最適化)

- HTML5以降のハイパーメディアへの進化と未来のリンク構造

SEOにおけるリンク構造の重要性とハイパーリンクの役割

検索エンジン(特にGoogle)は、**リンクを「信頼の投票」**として扱います。

あるページから別のページへリンクを張る行為は、「この情報は参考になる」「価値がある」と評価しているサインと見なされるのです。

つまり、リンクは単なる道ではなく、信頼と評価を伝える信号線なのです。

特にハイパーリンクは、検索エンジンのクローラーがサイト内部を巡回する際の“神経回路”のような存在。

リンクが整然と張られているサイトは、情報構造が明確でクロール効率が良いため、インデックス登録や評価が安定します。

一方で、リンク切れ(404エラー)や同一ページへの過剰リンク、重複構造が多いサイトは、クローラビリティ(巡回性)が低下し、SEO的なマイナス評価につながります。

また、リンクの設計には「内部リンク」と「外部リンク」のバランスも欠かせません。

内部リンクは、サイト内の関連情報をスムーズに結び、ユーザーの回遊性を高めます。

外部リンクは、信頼できる他サイトや公的機関などを紹介することで、あなたのサイトの“情報の信頼度”を補強します。

このように、正確な内部構造と根拠ある発リンクの組み合わせは、**「検索エンジンにも読者にもやさしいサイト設計」**として高く評価されます。

SEOを支えるのは、単なるテクニックではなく、正しく張られた1本1本のハイパーリンクなのです。

ハイパーリンクはSEOの神経回路。整理された内部構造と信頼ある発リンクが、検索評価を底上げする。

内部リンクと外部リンクの正しい設計方法

内部リンクは“読者を導く道”、外部リンクは“信頼を示す証”。

この2つをどう張るかで、サイトの評価も読者体験も大きく変わります。

まず、内部リンクは「読者が次に知りたい情報へ自然に移動できる導線」を設計することが目的です。

記事内で関連するトピックをリンクし、カテゴリー・タグ・パンくずリストなどで階層的に整理すると、ユーザーが迷わず回遊できます。

特に「関連記事」や「この項目もおすすめ」といった文脈的リンクは、SEO上も評価が高く、滞在時間やページビューの増加につながります。

一方、外部リンクは「どの情報を信頼して引用しているか」を示す“信頼の橋”。

厚生労働省、総務省、W3C、IPA(情報処理推進機構)などの公的機関や一次情報源を優先して引用することで、記事全体の信頼性(E-E-A-T)が高まります。

逆に、根拠の薄い個人ブログや広告目的のサイトへの過剰リンクは、評価を下げる原因になります。

また、UXの観点では「外部リンクは新しいタブで開く」「内部リンクは同一タブで遷移させる」といった設計が有効。

読者が“どこに戻ればいいか”を常に把握できるようにすることで、サイト離脱を防ぎます。

リンクの設計とは、単なる装飾ではなく「読者の行動設計と信頼設計」。

この2つを意識するだけで、SEOとUXが自然に両立します。

内部リンク=導線、外部リンク=信頼。読者の行動と検索エンジンの両方を意識した設計が最適解。

ハイパーリンクがUX(ユーザー体験)を左右する理由

UX(ユーザー体験)の観点で見ると、ハイパーリンクは単なるクリック要素ではなく、サイト全体のナビゲーション体験を構成する中核です。

どのページに進むのか、どんな情報が得られるのか──その“期待と行動”をつなぐ接点がハイパーリンクなのです。

リンクのテキスト内容、配置、間隔、色、そしてデザインの統一感。

これらの要素が整っていると、ユーザーは自然に行動を理解し、迷うことなく目的の情報へたどり着けます。

逆に、リンクが目立たなかったり、誤クリックを誘う位置にあったりすると、ストレスや不信感を招き、サイト離脱率が上がります。

特に重要なのが、「クリック後に何が起こるのか」を明確に示すリンクテキスト。

「こちら」や「詳しく見る」といった曖昧な表現ではなく、

「リンクとハイパーリンクの違いを図解で解説」など、具体的な内容を含めることで安心感と期待値を高められます。

これが、クリック率(CTR)や滞在時間を向上させる心理的要素になります。

また、リンク色の統一(例:青+下線)やホバー時の視覚変化(色変化・下線強調)は、ユーザーが「ここは押せる」と直感的に判断する助けになります。

特にスマホ閲覧では、指のタップ範囲や余白(パディング)の取り方もUXに直結します。

つまり、ハイパーリンクは単なる装飾ではなく、**“信頼される導線設計”**そのもの。

視覚的な安心感と行動の一貫性が、再訪率やブランド印象を左右する大きな要因になります。

ハイパーリンクはUXの神経線。文言の明確さ・配置の一貫性・視覚的安心感が読者の行動を導く。

クローラビリティと評価の関係を理解する

Googlebotなどのクローラーは、ハイパーリンクを辿ってページを発見・認識します。

つまり、クローラビリティ(=クローラーが巡回しやすい構造かどうか)は、検索エンジンがあなたのサイトをどれだけ正確に理解できるかを決定づける重要な要素です。

もしリンクが正しく張られていなかったり、孤立したページ(どこからもリンクされていないページ)が多かったりすると、その情報はクローラーに届かず、インデックスされません。

どれだけ良質な記事を作っても、クローラーが到達できなければ存在していないのと同じ。

それほどまでに、リンク設計はSEOの基礎体力といえるのです。

では、クローラビリティを高めるために何を意識すべきか。

まず、サイト全体をネットワークのように有機的に結ぶ内部リンク構造を作ること。

トップページ→カテゴリ→記事という階層に加え、関連記事同士を相互に結ぶことで「クロールの深さ(クリック距離)」を短縮できます。

理想は、どのページも3クリック以内で到達できる構造です。

ただし、リンクを無闇に増やすのは逆効果。

リンク先が多すぎると、クローラーの“クロール予算(crawl budget)”が分散し、重要なページが見落とされる恐れがあります。

そのため、優先順位を明確にしたリンク設計が欠かせません。

加えて、内部リンクに使うアンカーテキスト(リンク文字列)は、クローラーにとってもコンテンツ理解の手がかりです。

「こちら」ではなく、「クローラビリティの改善方法」と具体的に書くことで、検索エンジンが文脈を把握しやすくなります。

クローラビリティを意識することは、単なる技術対応ではなく、**“サイト全体を正しく見つけてもらうための設計思考”**なのです。

クローラビリティはSEOの基盤。内部リンクを最適化し、クローラーが迷わず巡回できる構造を整えよう。

信頼される発リンクの条件(権威・公的サイトの活用)

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を高めるには、根拠のある発リンクが欠かせません。

特に以下のような公的・専門機関へのリンクは高い評価を得やすいです:

- 総務省「インターネットの基礎」

- W3C「HTML仕様」

- IPA「情報セキュリティ」

引用する際は、必ず一次情報源を明示し、誤情報を避けること。

これが、長期的に信頼されるWeb運営の基本です。

正しい出典へのリンクは“信頼の証”。情報の根拠を示すことで権威性が高まる。

公的機関に見る理想的なハイパーリンク設計

総務省、W3C、IPA(情報処理推進機構)などの公的機関サイトは、ハイパーリンク設計の理想形といえる構造を持っています。

それは単にリンクが多いからではなく、「階層的でありながら、目的地までの導線が自然」である点が特徴です。

たとえば総務省の公式サイトでは、トップページから「政策」「報道資料」「統計情報」など、明確に分類されたカテゴリを経由して目的ページへアクセスできます。

1ページ内に詰め込みすぎず、関連する情報へ論理的にリンクさせることで、**ユーザーが“迷わず情報へたどり着ける設計”**が実現しています。

また、W3Cの仕様ページでは、技術文書へのハイパーリンクが厳密に整理されています。

各リンクテキストは「HTML Living Standard」「CSS2.1 Specification」など具体的かつ一貫した命名で、ユーザーはクリック前にリンク先の内容と信頼度を正確に把握できます。

これは、アクセシビリティとUXの観点でも非常に優れています。

さらに、公的機関サイトの特徴として「相互リンクの最小化」も挙げられます。

無関係なページを無理に結ばず、**“必要な情報だけを、最短ルートで提供する”**という思想が貫かれているのです。

このシンプルな構造こそ、Web制作において最も重要な「情報設計(IA)」の基本であり、CocoonなどのWordPressテーマでサイトを設計する際にも大いに参考になります。

公的サイトのような“透明な導線”を意識することで、読者にも検索エンジンにも優しい設計を再現できます。

公的サイトは「必要な情報だけを論理的に結ぶ」構造が秀逸。透明で信頼性の高い導線設計が理想のモデル。

WordPressでのリンク最適化のコツ

WordPressでは、プラグインやテーマ設定を活用することで、リンク構造の最適化を自動化・可視化できます。

特に、SEOとUXの両立を目指すなら、リンクの「品質管理」「内部導線」「デザイン統一」の3点を意識することが大切です。

まず欠かせないのが、Broken Link Checker。

これはリンク切れを自動的に検出し、該当箇所をダッシュボード上で一覧表示してくれるプラグインです。

放置されたリンク切れはSEO評価を下げるだけでなく、ユーザーの信頼を損なうため、定期的なチェックが不可欠です。

次に、Internal Link Juicer。

記事内のキーワードを自動的に解析し、関連するページへの内部リンクを自動生成してくれます。

この仕組みを活用すれば、記事の網羅性と回遊率を自然に向上させることができ、**「人にもクローラーにも優しいサイト構造」**を構築できます。

さらに、WordPressのテーマ機能にも注目。

たとえばCocoonやSWELL、SANGOなどでは、**パンくずリスト(Breadcrumb List)**をワンクリックで設定可能。

これにより、サイト階層をユーザーにも検索エンジンにも明確に伝えることができ、クローラビリティとUXの両面でプラスに働きます。

また、リンクカラーやホバー効果をテーマ内で統一することで、ユーザーが「どこがクリックできるのか」を瞬時に理解できるようになります。

見た目の一貫性は、デザイン性だけでなく信頼感にも直結します。

結局のところ、WordPressでのリンク最適化とは、**「ツールの自動化」と「設計者の意図」**を融合させること。

自動化に頼りすぎず、設計思想をもってリンクを整理することが、SEOでもUXでも成果を最大化する近道です。

WordPressでは「自動化+設計力」でリンク最適化を実現。ツールとテーマ設定を活かして、信頼される導線を構築しよう。

WordPressでは「ツール×設計力」で最適化。自動化とデザイン統一が鍵。

初心者がやりがちなリンク設計ミスとその防止策

リンク設計で初心者が最も陥りやすい失敗は、**「リンクを貼りすぎること」**です。

「多いほどSEOに強い」と誤解されがちですが、実際は逆効果。

1ページにリンクが多すぎると、読者はどこをクリックすればよいか分からなくなり、情報の焦点がぼやけて離脱率が上がります。

さらに、クローラーもどのリンクを優先して評価すべきか判断できず、SEO的にもマイナスになります。

次によくあるのが、nofollow属性の乱用。

外部リンクすべてにnofollowを付与してしまうと、Googleから「発リンクを通じて信頼を伝えていないサイト」と判断され、結果的に評価が下がることも。

発リンクは、信頼できる情報を引用し、根拠を示す行為として機能させるのが正解です。

さらに、意外と多いのがリンク切れの放置。

古い記事や外部サイトのURL変更でリンクが無効になると、ユーザーはエラー画面に直面し、サイトへの信頼を失います。

これを防ぐには、定期的に「Broken Link Checker」などのプラグインを使ってチェックし、該当箇所を修正する習慣を持つことが大切です。

解決策はシンプルですが、継続が鍵です。

- 本当に必要な箇所にだけリンクを貼る

- 発リンクは信頼できる公的・一次情報に限定する

- 月1回のリンク点検で構造を健全に保つ

リンク設計は“数”ではなく“意図”の積み重ね。

1本1本のリンクに「なぜここに貼るのか」という目的があれば、サイト全体の品質と信頼度は確実に向上します。

リンクは“量より意図”。貼る目的と根拠を意識すれば、自然と評価も信頼も高まる。

見た目・文言・色で変わるクリック率(アンカーテキスト最適化)

アンカーテキストとは、リンクとして表示されるクリック可能な文字列のこと。

ユーザーがそのリンクをクリックするかどうか──つまり**CTR(クリック率)**は、このテキストの内容と見た目によって大きく左右されます。

もっとも重要なのは、**「リンク先で何が得られるのか」**を一目で伝えること。

たとえば、「こちら」や「詳しく見る」といった抽象的な表現では、クリックする動機が生まれにくい。

一方で、「リンクとハイパーリンクの違いを図解で解説」といった具体的な文言なら、読者はクリック後の価値を直感的に理解できます。

この“期待と行動”の一致こそが、CTRを向上させる鍵です。

また、アンカーテキストは文脈の中で自然に挿入することも重要です。

単体で浮いたリンクよりも、文の流れに沿って情報が補完される形で配置したほうが、読者の理解度が高まり、クリック率も上昇します。

次にデザイン面。

リンク色や下線の統一は、UX(ユーザー体験)に直結する基本要素です。

特に青色+下線は「クリックできる要素」として長年にわたり視覚的に定着しています。

もしデザイン上別の色を使う場合でも、サイト全体で一貫性を保つことが大切です。

WordPressテーマ(例:Cocoon、SWELL、SANGOなど)では、テーマカスタマイザーから簡単にリンク色やホバー効果を設定できます。

ホバー時に色が少し変化するだけでも「今アクションを起こせる」という心理的サインになり、CTRを上げる効果があります。

つまり、アンカーテキストの最適化とは、言葉の設計 × 見た目の統一 × 体験の一貫性。

これらを整えることで、読者の行動を自然に促し、SEOとUXの双方で評価を高めることができます。

アンカーテキストは“クリックの設計図”。言葉・色・一貫性を整えれば、CTRと読者満足度が同時に上がる。

HTML5以降のハイパーメディアへの進化と未来のリンク構造

HTML5の登場以降、ハイパーリンクは「情報をつなぐ」だけでなく、“体験をつなぐ”ための仕組みへと大きく進化しました。

従来のリンクは、テキストから別ページへジャンプする単純な移動手段でしたが、今では動画・音声・地図・SNS投稿・API連携など、あらゆるデータ形式を結ぶ“ハイパーメディア構造”が中心となっています。

この進化の背景にあるのは、Webが「文書の集合」から「情報体験の集合」へと変化したことです。

たとえばYouTubeの動画埋め込みやGoogleマップの共有リンク、SNSの埋め込み投稿なども、広義のハイパーリンク機能です。

リンクが単に“ページを移動する”ものではなく、“コンテンツ間で情報を共有・補完し合う”仕組みへと変化しているのです。

HTML5では、<video> や <audio> タグによってマルチメディアがネイティブに扱えるようになり、<a> タグと組み合わせて「動画の一部分に直接リンクする」「音声の再生位置を指定して共有する」といった高度な導線も可能になりました。

これは、単なるテキストリンクの時代には不可能だった“文脈を保ったままの遷移”を実現しています。

そして、今後のWebではこの流れがさらに加速します。

AIアシスタントやナレッジグラフが、ページ間のリンクを“意味的に理解”し、ユーザーが求める情報を自動で結び直す時代がすぐそこまで来ています。

つまり、未来のリンクは**「人が押すもの」から「AIが最適化する接続構造」**へと進化していくのです。

Webの本質が「情報のつながり」である以上、リンクの未来は「より文脈的で、よりパーソナライズされた体験の接続」へ向かいます。

リンクの進化は“文脈から体験へ”。AI時代のWebでは、ハイパーメディア構造が情報と体験をつなぐ新たな基盤となる。

総まとめ|リンクとハイパーリンクの違い

「リンク」は“情報を結ぶ考え方”、

「ハイパーリンク」は“それを技術的に実現する仕組み”。

違いを理解することで、SEO・UX・サイト設計すべてが改善されます。

信頼ある発リンク、整った内部リンク、読者に寄り添う設計。

その3つを意識することで、血の通ったWebづくりが実現します。